- Cet évènement est passé.

Promo Philothèque : LA RÉVOLUTION ANIMALE

30 mars de 00:00 à 23:59

PROMOTION PHILOTHEQUE DU 30/03/2025 – offre réservée aux adhérents de l’UPP et clients de notre PHILOTHÈQUE pendant six mois :

LA RÉVOLUTION ANIMALE

Cycle à télécharger de 18 conférences par Eric Lowen réalisé à la Maison de la philosophie à Toulouse durant la saison 2016-2017.

N°1 – COMMENT PENSER L’ANIMAL ? – Pour en finir avec l’animal miroir inversé de l’humanité

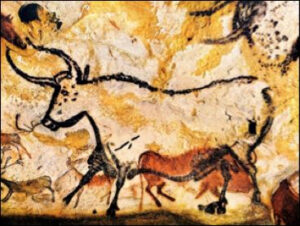

Dans ses innombrables relations avec les animaux et la nature, l’homme a toujours élaboré un statut de l’animal, qui lui servait à agir avec eux et sur eux, à penser les animaux, lui-même et sa domination factuelle sur eux. Traditionnellement, l’animal fut ainsi pensé comme une sorte de miroir inversé de l’Humanité, dans une approche dualiste Les qualités de l’un n’étaient pas les qualités de l’autre. L’Homme se réservant les qualités supérieures : la pensée, la conscience, l’intelligence, le langage, la raison, la culture, le rire… Dans ces représentations qui vont structurer les grandes religions monothéistes; entre l’animal et l’homme, il y avait une rupture radicale de nature, de qualité métaphysique, qui plaçait l’homme sur un piédestal métaphysique. Or, depuis la fin du 20ème siècle, les progrès des sciences naturelles, notamment les sciences de l’évolution, de l’éthologie, des sciences cognitives ou encore de la primatologie, ont totalement remis en cause ces schémas anthropocentriques, dualistes, essentialistes, spécistes et spiritualistes. Désormais, ce n’est plus à partir de l’homme qu’il faut penser l’animalité, c’est à partir de l’animalité qu’il faut penser l’humanité.

N°2 – LA CONDITION ANIMALE – Introduction à l’existence animale

Dans une approche philosophique encore largement dominante, les animaux sont considérés comme n’ayant qu’une vie réduite à sa dimension biologique, alors que l’homme lui, en tant qu’être de conscience, accède à l’existence. Or, cette distinction dualiste entre vie animale et existence humaine n’est plus tenable aujourd’hui. Les animaux sont sujets et pas des objets. Tout comme l’homme, les animaux sont assujettis à une condition existentielle, qui, si elle n’est pas identique à celle de l’animal humain, n’en est pas moins une existence. Ils sont des sujets qui éprouvent leur existence, ils font l’expérience de désirs, de satisfactions, de plaisirs, de la joie, de la peur, de l’angoisse, de la faim, de la fatigue, de la douleur, de difficultés, de frustrations, de la maladie et de la mort; ils luttent contre l’adversité pour survivre et se battent pour préserver leur liberté. Ils ne sont pas seulement des êtres sensibles, ils ressentent cette sensibilité. Tout comme pour l’homme, l’expérience qu’ils font du monde et des choses qui les entourent a du sens pour eux. La vie de l’animal ne lui est pas donnée par la nature, il doit chaque jour par ses efforts et sa volonté la conquérir.

N°3 – INDIVIDUALITÉS ANIMALES – Les animaux sont des personnes

De manière commune, quand nous pensons les animaux, nous les pensons à travers la catégorisation généralisante de l’Espèce. Nous ne les voyons alors que comme des exemplaires sériels de l’espèce, au lieu de percevoir leur individualité. En raison de cette manière intuitive de considérer les choses, une vache est donc seulement une vache, et non cette vache-là. Or, les animaux ne sont pas seulement des organismes vivants, ce sont aussi des sujets, des êtres différenciés et individualisés, ce qui donne à leur existence un caractère unique et irremplaçable. S’il ne peuvent pas dire «je» en mot humain, ils s’éprouvent comme des «je» et vivent leur vie à la première personne. De ce fait, et même si cela est difficilement discernable pour l’homme, les animaux ont aussi une vie intérieure, avec des sentiments, des affects, leurs liens sociaux. Les animaux n’ont donc pas seulement une personnalité, ce sont des personnes.

N°4 – CONSCIENCES ANIMALES – Conscience et conscience de soi dans le vivant

La conscience fut longtemps considérée comme le propre de l’Homme, comme une des facultés de l’esprit, de l’âme. Il a fallu sortir des conceptions spiritualistes quant à la conscience de l’homme pour enfin reconnaître que les animaux sont conscients eux-aussi, que la conscience est un fait très ancien dans le vivant et corrélée aux organes de perception. Les études éthologiques récentes montrent même que de nombreux animaux possèdent des formes de conscience de soi.

N°5 – L’INTELLIGENCE ANIMALE – L’origine évolutionniste de l’intelligence dans le vivant

Les productions culturelles et les facultés cognitives humaines sont tellement plus développées que celles des autres espèces animales que l’humanité depuis très longtemps en est venue à considérer qu’elle avait le monopole de l’intelligence. L’animal étant considéré en contre-partie comme régi par «l’instinct». Ce sentiment a été accentué dans l’histoire par la domination croissante de l’humanité sur le monde animal et la nature. Or, ce point de vue n’est plus tenable aujourd’hui. D’innombrables espèces vivantes sont capables d’anticiper, de réfléchir, de pensées abstraites et conceptuelles, de compter, de se projeter dans le temps, de mémoriser et d’apprendre par elles-mêmes… Les sciences cognitives et l’éthologie ont montré la multiplicité des formes d’intelligences, leur complexité et leur origine évolutionniste naturelle. Au passage, ces nombreuses découvertes qui montrent des animaux infiniment plus intelligents que de simples «bêtes» comme on l’imaginait auparavant, nous obligent à redéfinir la notion même d’intelligence.

N°6 – LES ÉMOTIONS ANIMALES – Emotion et vie affective dans le monde animal

De nombreuses espèces animales éprouvent des émotions, ont des sentiments et connaissent une véritable vie affective et intérieure. Or, jusqu’à très peu de temps, l’étude des comportements animaux ne laissait guère de place aux explications d’ordre émotionnelles. On présente plutôt les sentiments chez les animaux comme des explications fonctionnelles et instinctives du comportement face à une situation donnée. L’importance des émotions animales a été passée sous silence, à la fois en raison des conceptions traditionnelles sur l’animal dominé par l’instinct, et par le développement du béhaviorisme, puisqu’il était plus facile de priver les animaux de sentiments, notamment la tristesse et la souffrance dans les expérimentations et les tests. Or, de plus en plus d’études montrent l’importance de la vie émotionnelle chez les animaux, notamment les mammifères. C’est d’ailleurs ces émotions qui expliquent de nombreux comportements de ces animaux. Reconnaître des sentiments aux animaux, une vie intérieure, des sentiments, voire des maladies psychiques dans certains cas, implique des obligations morales. Les animaux ne sont pas seulement des êtres sensibles, ce sont aussi des sujets.

N°7 – LE TRAVAIL ANIMAL – Les animaux eux-aussi travaillent

Selon la mythologie des religions abrahamiques, lorsque l’homme fut chassé du jardin d’Eden, une de ses punitions fut de devoir travailler pour gagner sa vie. Les cultures façonnées par ces croyances ont ainsi attribué la notion de «travail» à l’homme seul, alors que l’animal, en tant qu’être de la «Nature» et vivant dans la nature, en semblait protégé, préservé de cette «malédiction». Comme si la nourriture était généreusement et spontanément dispensée par la nature aux animaux… Or, il n’en est rien, les animaux doivent subvenir à leurs besoins par un travail tout autant que nous. Pour se nourrir, se loger, se protéger des prédateurs, s’accoupler et s’occuper de leur progéniture, bien des espèces animales doivent travailler. Si les modalités du travail animal sont différentes sur certains points du travail humain, ils n’en sont pas moins obligés de travailler autant que nous pour survivre et exister.

N°8 – COOPÉRATION, SOLIDARITÉ ET ALTRUISME ANIMAUX – La pluralité des relations animales non-compétitives

Depuis le 19ème siècle s’est imposée l’image du monde animal dominé par le «struggle for liffe», par la concurrence pour les ressources, par la compétition permanente entre espèces, entre les proies et les prédateurs, par la seule loi du plus fort et l’élimination des plus «faibles». Ces conceptions, faussement attribuées à Darwin et reposant sur une compréhension erronée de la sélection naturelle, sont une caricature des rapports entre les êtres vivants. De telles représentations du vivant servaient à justifier des politiques sociales (comme chez Spencer) ou à renforcer l’image «positive» de l’Humanité, caractérisée par l’altruisme, la coopération et la solidarité. Bien sûr que de tels faits existent, mais ils sont loin d’être les seuls. Or, les cas de symbiose, de mutualisme, de coopération, d’échanges de services, de solidarité et d’altruisme sont tout aussi nombreux dans le monde vivant. Diverses espèces poussent l’altruisme jusqu’à l’adoption, certains animaux interviennent parfois pour sauver un animal d’une autre espèce que la leur. Ces comportements ne sont donc pas le monopole de l’Humanité, ce qui oblige à reconsidérer autant l’idée de l’animalité que de l’humanité, que l’origine de la morale et de l’éthique, qui longtemps ont été pensées comme provenant des religions, alors que manifestement elles sont d’origine naturelle et évolutive.

N°9 – COMMUNICATIONS ET LANGAGES ANIMAUX – La communication dans le vivant

L’espèce humaine possède un langage verbal sans aucun équivalent à ce jour dans le vivant. A tel point que la parole humaine est devenue emblématique de la manière dont l’homme s’est pensé dans de nombreuses cultures, acquérant souvent une dimension magique et divine (du Logos chrétien à l’Om indien). De là, l’homme s’est pensé seul détenteur du langage. De leur côté, les animaux ont de nombreux cris et vocalisations : les oiseaux chantent, les cerfs brament, les lions rugissent… Mais ces expressions sonores – ainsi qu’olfactives, visuelles, tactiles ou gestuelles -, sont-elles de véritables communications, des échanges d’informations entre individus ? Au regard des découvertes éthologiques récentes, la communication s’avère être un fait transversal dans le vivant, à l’intérieur des espèces autant qu’entre les espèces, même du côté des végétaux. Beaucoup de ces communications animales reposent sur des langages spécifiques, remettant en cause le monopole de l’homme.

N°10 – SOCIÉTÉS et POLITIQUES ANIMALES – Organisations sociales et politiques dans le vivant

Dans La politique, Aristote, reconnaissait que de nombreux animaux vivaient de manière grégaire, en groupe, mais il réservait le fait politique à l’homme. A l’exception des insectes sociaux tels que les fourmis et les abeilles, le mode d’existence d’espèces en troupeaux et en groupes n’était pas interprété comme un réel fonctionnement social. L’idée de société étant, tout comme celle de politique, réservée à l’Homme. C’est seulement au début des années 2000 que sera reconnu le fait qu’il existe bien des sociétés animales et des pratiques politiques animales (primates, éléphants, cétacés). L’Homme n’est donc plus le seul le seul «zoon politikon» comme le définissait Aristote… Des pratiques politiques telles que stratégies, coalitions, médiations, trahisons, dissimulations, vétos, conciliations, séductions, manipulations, ruses n’ont peut-être rien de spécifiquement humain.

N°11 – LES OUTILS ANIMAUX – L’animal producteur d’outil

Aristote, dans les Parties des animaux, accordait à l’homme l’outil car il était le plus intelligent des êtres et qu’il possédait la main, l’outil des outils. L’outil fut ainsi pensé depuis des milliers d’années comme un élément propre à l’Homme, lui permettant de s’élever au-dessus de la Nature et de transformer le monde. Or, les découvertes de l’éthologie ont montré que des centaines d’espèces animales utilisaient des outils, des loutres de mer en passant par les fourmis couturières. On a cru alors que ces outils était différents des outils humains, ne connaissant ni transmission ni accumulation. L’outil humain restait ainsi le propre de l’homme. Mais de nouvelles études des comportements animaux sur le long terme ont démontré le contraire : l’outil animal peut être aussi culturel. Et tout comme pour l’homme, l’outil animal lui sert à transformer le monde autour de lui pour l’adapter à ses besoins, et ce faisant il se transforme lui-même par l’usage d’outils. En plus de reconnaître aux animaux des capacités cognitives insoupçonnées, la découverte des outils animaux oblige à repenser la conviction que la sélection naturelle adapterait toujours de manière optimum les animaux à leur environnement.

N°12 – LES CULTURES ANIMALES – L’origine naturelle des processus culturels

«L’Animal est un être de nature, l’Homme un être de culture». Pendant des siècles, c’est comme cela qu’on a pensé l’animal et l’homme, attribuant la culture exclusivement à l’Homme. La culture était donc considérée comme le propre de l’Homme, et elle était pensée en opposition avec la nature. Or, d’innombrables études de primates, d’éléphants, de lémuriens, d’orques, de dauphins, d’oiseaux, de poisons et même d’insectes, ont démontré l’existence de cultures animales. De nombreuses espèces animales acquièrent des comportements par apprentissage, les transmettent à leur tour par l’éducation à leur descendance et créent ainsi des traditions différentes selon les groupes concernés. Ces découvertes obligent aussi à repenser le statut du «naturel», du «culturel», autant que le débat «nature contre culture», car désormais la culture semble bien naturelle.

N°13 – JEUX ANIMAUX, LES ANIMAUX JOUEURS – L’importance du jeu dans le monde animal

Le Jeu fait partie des grands critères qui servent à l’Homme à se définir, en anthropologie on définit même cette sphère anthropologique sous le nom d’homo ludens. Que ce soit avec un ballon ou avec des consoles vidéo, avec des billes ou de l’argent, du jeu d’échec en passant par les jeux sportifs, l’Homme joue. Ainsi, quand on voyait des animaux jouer, on comprenait bien qu’ils jouaient, mais le jeu animal était considéré comme différent du jeu humain, plus proche de l’instinct que d’une véritable activité ludique. Or, cette rupture entre jeu humain et jeu animal est en train d’être remise en cause. Non seulement de nombreux animaux jouent (des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des cétacés) et en plus ils semblent jouer pour des raisons similaires à celles de l’homme. Pour beaucoup d’espèces animales, tout comme chez l’homme, le jeu est un besoin vital pour leur développement et leur équilibre. Certains semblent même connaître des formes de sens de comique et d’humour. Ces découvertes remettent en cause l’idée de l’animal réduit uniquement à des fonctions vitales primaires, à des activités de survie, car qui dit jeu dit vie intérieure et une vie émancipée du travail, même pour les animaux.

N°14 – MÉDECINES ANIMALES – L’automédication dans le monde animal

Dans nombre de mythologie, la médecine est un cadeau des dieux aux hommes, faisant de l’art d’Asclépios le propre de l’Homme alors que les animaux n’ont pas de pratiques «médicales». Or, tout comme l’Homme, l’animal est confronté à la maladie, aux parasites, à la douleur, c’est un commun de la condition biologique. Et pas plus que les hommes, les animaux ne restent passifs face à ces situations, ils y réagissent avec leurs moyens. Depuis quelques dizaines d’années, les études animalières montrent que les animaux utilisent des plantes, des insectes, des minéraux et des produits chimiques pour se soigner. Ces découvertes obligent à repenser l’animal autant que nous-mêmes, car en plus d’impliquer des connaissances certaines quant à leur environnement (qui ne sont nullement instinctives), cela indique aussi une certaine perception de leur propre état de santé, donc une forme de conscience de soi.

N°15 – HOMOSEXUALITÉS ANIMALES et autres pratiques sexuelles animales pour le plaisir

Beaucoup de personnes pensent que l’animal, en tant qu’être de Nature (préservé du péché dans les croyances abrahamiques), ne connait pas les «perversions» de l’homme, qu’en lui la Nature le guide par l’instinct dans ses comportements pour être toujours en conformité avec l’ordre naturel et être «merveilleusement adapté» par l’évolution. Dans ces croyances simplistes, naïves et idéalistes de la Nature (qui n’est souvent qu’un paravent de l’ordre divin), à la différence des hommes, les animaux n’ont pas de comportements contre-nature. Sauf que ces moralismes ne résistent pas à l’examen des comportements animaux. Les animaux se moquent de ces morales de dévots, un nombre considérable d’animaux (mammifères, oiseaux, cétacés…) sont des obsédés sexuels, des adeptes de la masturbation frénétique, ont des relations incestueuses, homosexuelles, voir des trans-spécistes… Ils aiment ça, sans aucun rapport avec la reproduction, et en redemandent ! Voila de quoi revoir nos débats de sociétés où la Nature est enrôlée par les mouvements homophobes. L’homophobie n’existe pas dans la nature.

N°16 – VIOLENCES ANIMALES, VIOLENCES HUMAINES

L’animal est souvent associé à la dangerosité, à la violence, à la sauvagerie, n’est-il pas «sauvage» ? Ne dit-on pas d’ailleurs quand un être humain se comporte violemment qu’il se comporte «bestialement», comme si la violence humaine était un retour à la violence animale. L’humanité se pense comme «humanité» en étant dégagée de la violence animale, par l’éducation, la civilisation, la religion, la morale, la raison, le droit, l’intelligence, la Culture… Mais l’animal est-il vraiment si violent que cela ? Est-il d’ailleurs plus violent que l’homme ? Les violences animales sont-elles comparables aux violences humaines ?

N°17 – LA RÉVOLUTION ÉTHOLOGIQUE – La révolution scientifique de l’éthologie

Pendant longtemps, les animaux ne furent étudiés que sous l’angle de la description naturaliste (d’Aristote à Linné en passant par Buffon) et dans une conception théiste du vivant et des espèces. Au milieu du 19ème siècle, une nouvelle approche scientifique inspirée de la biologie commença à se développer grâce aux travaux de scientifiques comme Geoffroy Saint-Hilaire ou Darwin, l’éthologie, l’étude du comportement des espèces animales ou biologie des comportements. Mais il faudra attendre le milieu du 20ème siècle avec les travaux de Konrad Lorenz, de Nikolaas Tinbergen ou de Karl von Frisch pour que l’éthologie rentre dans sa modernité, privilégiant notamment l’observation en conditions naturelles. Cela a permis de dépasser les approches réductionnistes béhavioristes et naturalistes qui prédominaient antérieurement, et obligea à changer autant notre regard sur l’animal que sur l’humanité, notamment en raison du développement de l’éthologie humaine.

N°18 – LA RÉVOLUTION PRIMATOLOGIQUE – Des primates plus «humains» et des humains plus «primates» qu’on ne le pensait

Depuis la révolution darwinienne, la parenté entre l’homo sapiens et les autres grands primates avaient été bien perçue, par Darwin le premier. Mais le regard commun sur les primates, conséquence des préjugés de l’époque autant que les conditions de leur études (comme dans les zoos de l’époque), maintenait toujours une coupure radicale entre «eux» et «nous». Mais dans les années 1970, une nouvelle génération de chercheurs réalisèrent des travaux novateurs sur les grands primates, Dian Fossey pour les gorilles, Jane Goodall pour les chimpanzés ou Biruté Galdikas pour les orang-outans, Ils ont permis de découvrir que les primates partageaient avec nous non seulement une origine commune mais aussi nombre de traits psychologiques, cognitifs et culturels qui étaient jusqu’alors considérés comme le «propre de l’homme» : culture, outils, psychologie, conscience de soi, politique… Retour sur une révolution animalière autant qu’anthropologique, qui éclaire l’émergence évolutionniste des caractéristiques de notre espèces et a fini de «naturaliser» notre espèce.