- Cet évènement est passé.

Promo Philothèque : DÉMOCRATISME ET DÉMOCRATIE

13 avril de 00:00 à 23:59

DÉMOCRATISME ET DÉMOCRATIES – Comprendre la démocratie et les principes structurels de la démocratie

Cycle de 16 conférence par Eric Lowen, réalisé du 8 octobre 2022 au 17 juin 2023 à la Maison de la philosophie

La France est un pays démocratique, mais comprenons-nous vraiment la démocratie ? Dire que la démocratie est le gouvernement du peuple est insuffisant pour définir la démocratie. Un des principaux problèmes de la démocratie, avant même celui des institutions formelles (assemblée, constitution, exécutif… etc.), réside dans l’incompréhension de la démocratie par le “démos”. On oublie que la démocratie est le plus exigeant de tous les régimes politiques. Il ne suffit pas de vivre dans un état démocratique pour être démocrate et comprendre la démocratie. Ce retour à l’esprit démocratique, aux principes premiers de la démocratie, est la condition obligatoire avant de poser une critique sur l’état d’application de la démocratie dans un pays.

N°1 – QU’EST-CE QUE LA DÉMOCRATIE ? – Introduction à l’esprit de la démocratie

La France est un pays démocratique, mais comprenons-nous vraiment la démocratie ? Dire que la démocratie est le gouvernement du peuple est insuffisant pour définir la démocratie. Un des principaux problèmes de la démocratie, avant même celui des institutions formelles (assemblée, constitution, exécutif… etc.), réside dans l’incompréhension de la démocratie par le “démos”. On oublie que la démocratie est le plus exigeant de tous les régimes politiques. Il ne suffit pas de vivre dans un état démocratique pour être démocrate et comprendre la démocratie. Ce retour à l’esprit démocratique, aux principes premiers de la démocratie, est la condition obligatoire avant de poser une critique sur l’état d’application de la démocratie dans un pays.

N°2 – DÉMOCRATIE, DÉMOCRATIES – Les démocraties à l’aune de l’idéal démocratique

La démocratie est un modèle politique théorique et général, qui désigne les régimes politiques possédant des dispositifs d’organisation du pouvoir politique d’inspiration démocratique. D’une théorie générale du fait politique à la réalité concrète et complexe d’un état particulier, il y a un saut de complexification majeur. De ce fait, LA démocratie n’existe pas, il n’existe que DES démocraties. Les démocraties sont plurielles. Chacune avec des particularités et des spécificités. Chacune organisant des fonctionnements d’inspiration démocratique à sa manière, en tenant compte de son histoire, de sa culture, et de ses résistances à la démocratie. Chacune plus ou moins avancée en matière démocratique. Penser le démocratisme oblige à penser l’articulation entre la démocratie et les démocraties, entre la théorie et la pratique, entre la théorie et l’histoire.

N°3 – L’INVENTION PERMANENTE DE LA DÉMOCRATIE – De la perpétuelle déconstruction et réinvention de la démocratie

La démocratie n’est pas un mode de gouvernement naturel ou spontané, il est plus facile de créer une dictature qu’une démocratie. La démocratie n’est pas née, telle Athéna jaillissant de la tête de Zeus, toute pensée et prédéfinie de l’esprit de Périclès. Elle s’inscrit dans une lente évolution des sociétés, de la pensée politique et des institutions politiques. Une approche génétique de la démocratie éclaire certains de ses mécanismes discrets, notamment le fait que l’invention de la démocratie n’est pas achevée, elle n’est pas derrière nous, elle se fait tous les jours. Son invention est surtout une perpétuelle déconstruction d’une forme démocratique particulière pour aller vers une forme d’agencement politique plus démocratique.

N°4 – HISTOIRE DE LA DÉMOCRATIE – Des démocraties antiques aux démocraties contemporaines

L’histoire de la démocratie se compose de plusieurs périodes, qui correspondent à différentes générations de démocraties. À ce jour, on peut discerner six générations de démocraties, chacune avec ses qualités et ses limites. La compréhension des générations démocratiques permet d’éclairer, par exemple, les problèmes et limites de certaines démocraties contemporaines, qui sont restées modélisées sur des règles de quatrième génération démocratique, alors que la progression mondiale des sociétés et de la réflexion politique a permis à d’autres états démocratiques de passer à des démocraties de 5ème génération, et pour certains de commencer à impliquer dans leur fonctionnement des principes de 6ème génération.

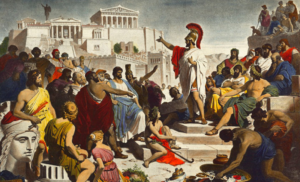

N°5 – LA RÉVOLUTION ATHÉNIENNE – L’invention de la démocratie à Athènes

La démocratie athénienne est le berceau historique et la référence politique incontournable de notre modernité politique. Mais comme pour nos démocraties modernes, elle n’est pas née spontanément. Il a fallu une longue série de crises politiques violentes, étalées sur plusieurs siècles, grâce à des hommes politiques exceptionnels comme Solon, Clisthène, Thémistocle ou Périclès, pour l’inventer. Retour sur une des plus grandes inventions politiques de l’histoire de l’Humanité.

N°6 – LES INSTITUTIONS DE LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE – L’exemple de la première démocratie

Pour toutes les démocraties modernes, la référence fondatrice à la démocratie athénienne est incontournable. Athènes n’est pas qu’une référence historique, c’est aussi un exemple d’état démocratique qui durera plusieurs siècles. De ce fait, les principes, les institutions, les limites et les défauts de la démocratie athénienne s’avèrent très utiles pour comprendre la démocratie et faire progresser leurs institutions démocratiques.

N°7 – DÉMOCRATIE ET FORMALISME INSTITUTIONNEL – La quadrature du cercle du démocratisme

Une fois posées les grandes idées de la démocratie par opposition aux monarchies, théocraties, tyrannies et autres oligarchismes divers, se pose un défit permanent : celui de l’organisation des institutions politiques démocratiques, à savoir le formalisme institutionnel démocratique. Élection représentative ou participation directe ? Régime parlementaire ou présidentiel ? Scrutin majoritaire ou proportionnel ? Réitération des mandats ? Durée pour les magistratures ? Élections ou tirage au sort ? Ce défi est aussi ancien que la démocratie et conditionne l’effectivité démocratique d’une démocratie.

N°8 – DÉMOCRATIE ET HUMANISME – Introduction au démocratisme humaniste

La démocratie seule n’est rien si elle n’est pas liée à une approche philosophique humaniste. Seule, elle n’est qu’une forme de dictature comme les autres : celle du plus grand nombre. Ce qui revient, en fin de compte, à la loi du plus fort même si elle ne s’exprime plus dans la violence. Dans ce cas, elle n’est ni meilleure ni différente des autres formes de gouvernement et elle entraîne avec elle populisme et démagogie. Pour que la démocratie soit plus qu’un moyen de pouvoir et devienne une fin dans l’exercice du pouvoir, il faut l’associer à d’autres valeurs, celles de l’humanisme. L’humanisme est une exigence politique qui donne seul son plein sens à la démocratie.

N°9 – DÉMOCRATIE ET LAÏCITÉ – La laïcité comme condition de la démocratie

L’idée de la laïcité est née progressivement dans les pays européens en réaction au cléricalisme, aux conséquences de la Réforme et des guerres de religions. Cette idée novatrice est encore largement incomprise, notamment dans ses relations avec la refondation des principes politiques des sociétés démocratiques. Quelles sont les relations entre la démocratie et la laïcité ? Un pays non-laïque est-il un pays vraiment démocratique ? Et si la laïcité était à la fois une expression de la démocratie et une étape dans la démocratisation des sociétés.

N°10 – LES LIMITES ONTOLOGIQUES DE LA DÉMOCRATIE

La démocratie ne peut apporter plus que la démocratie. Comme toute organisation politique, la démocratie possède des limites « ontologiques », qui ne sont pas des défauts mais le cadre indépassable dans lequel elle peut s’exercer. Ces limites ontologiques se distinguent des limites historiques, qui sont liées pour leur part à la construction historique de toute démocratie. Demander à la démocratie plus qu’elle ne peut apporter en politique est une erreur habituelle en démocratie, qui entraine en réaction un rejet de la démocratie.

N°11 – LES EXIGENCES DÉMOCRATIQUES – Les conditions nécessaires à la démocratie

La démocratie est un régime politique contre-naturel et compliqué à mettre en oeuvre. Il est plus facile de faire une dictature qu’une démocratie. De ce fait, la démocratie a des exigences politiques, institutionnelles et sociales bien plus importantes que tous les autres régimes politiques, aussi bien sur le plan individuel et que collectif.

N°12 – PAS DE DÉMOCRATIE SANS DÉMOCRATES – La démocratie ne suffit pas, encore faut-il être démocrate

Il n’y a pas de démocratie sans démocrates, c’est à la fois la force et la faiblesse de toute démocratie. La démocratie ne se résume pas qu’à un jeu d’institutions politiques bien huilées. Il faut encore des citoyens qui adhèrent au principe démocratique, au projet démocratique et qui surtout, se comportent de manière démocratique. Or, il ne suffit pas de vivre dans une démocratie pour être démocrate pour autant.

N°13 – DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET DÉMOCRATIE – La place de la désobéissance civile en démocratie

Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, une nouvelle notion politique est apparue dans les démocraties : la désobéissance civile. Que désigne cette notion ? Tout appel à la désobéissance relève-t-il de la désobéissance civile ? Il n’y a pas de société sans obéissance, y compris en démocratie. Mais à quel moment l’obéissance devient-elle anti-démocratique ? Qu’est-ce que la désobéissance civile ? En fonction de quels principes éthiques ? La désobéissance civile peut-elle être un outil du progrès démocratique ?

N°14 – L’ABSTENTION EST-ELLE UN PROBLÈME EN DÉMOCRATIE ?

Dans nos sociétés démocratiques, on dit à chaque élection que l’abstention est un problème en démocratie. De droite comme de gauche, il y a là une sorte de consensus. Mais qu’en est-il en réalité ? Entre la position principielle et la réalité effective des sociétés démocratiques, entre la position idéologique et la position pragmatique, l’abstention est-elle si problématique que cela ? Nous essayerons d’examiner de manière critique ce type d’affirmation pour voir la dimension exacte du problème abstentionniste dans les démocraties.

N°15 – COMMENT DISPARAISSENT LES DÉMOCRATIES ?

Dans l’histoire des démocraties, il est courant de s’intéresser à la naissance des démocraties, par exemple lors de révolution. Mais il est tout aussi intéressant de s’interroger sur la manière dont disparaissent les démocraties. La disparition des démocraties s’avère être beaucoup plus révélateur sur la nature et les principes de la démocratie que leur constitution. La compréhension des processus de destruction et d’affaiblissement des démocraties est un enjeu démocratique majeur.

N°16 – LA DÉMOCRATIE COMME PROJET CIVILISATIONNEL

La démocratie n’est pas qu’une question d’institutions politiques, d’institutions administratives ou d’élections. Elle implique une certaine idée de l’Être Humain, de la société et du sens de l’existence humaine, aussi bien au niveau individuel que collectif. La nature métapolitique de la démocratie est à l’origine des résistances et des oppositions, bien au-delà des formalismes politiques, que suscite la démocratie. Avant toute chose, la démocratie est un projet civilisationnel.